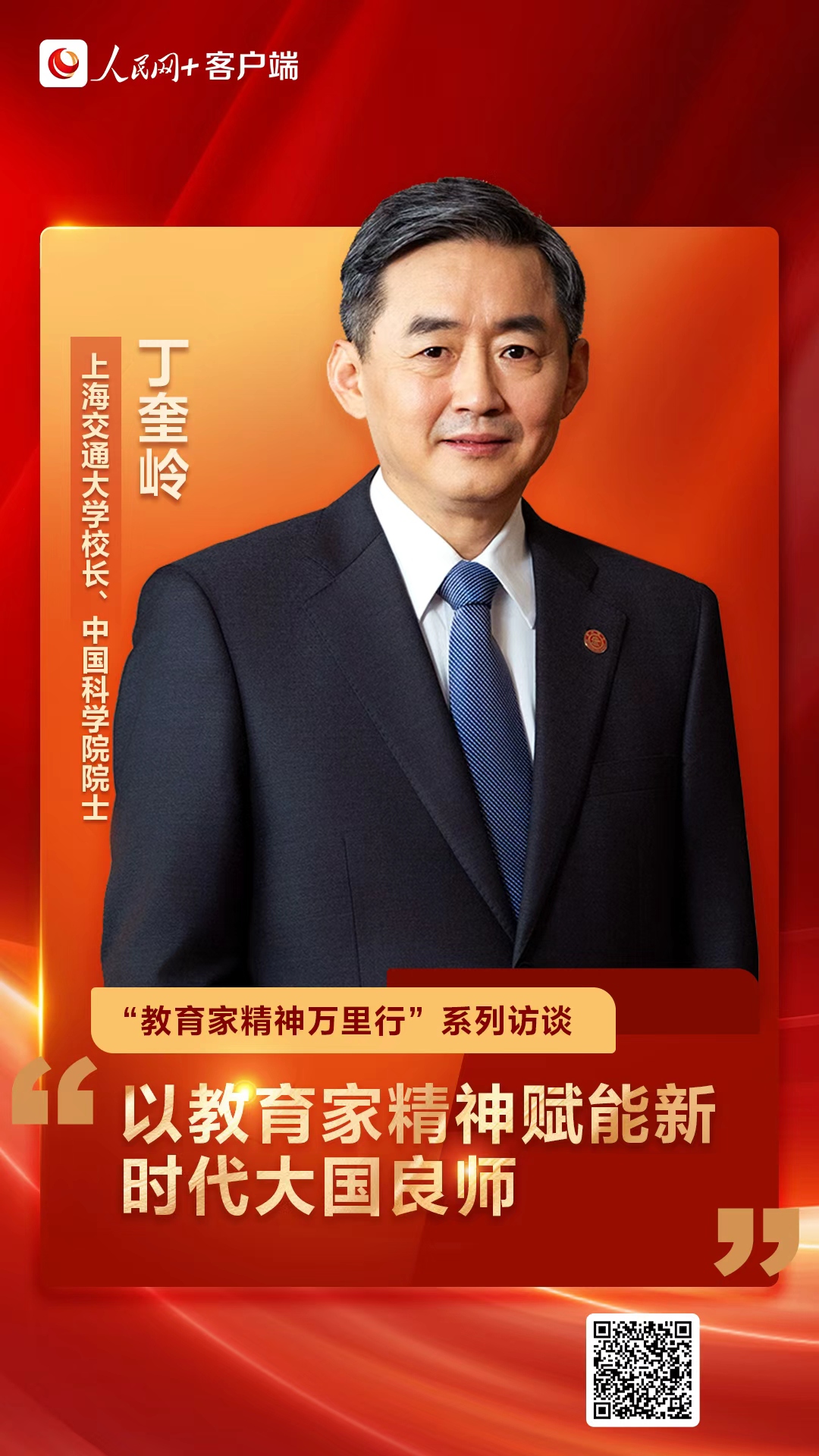

“教育家精神萬裡行”系列訪談

上海交通大學校長丁奎嶺:以教育家精神賦能新時代大國良師

222

222

教育強國建設新征程上,為進一步助力教育家精神融入教師生涯全過程,並轉化為廣大教師的思想自覺和行動自覺,教育部教師工作司聯合人民網教育頻道、學習強國平台共同開展策劃,推出“教育家精神萬裡行”訪談欄目,邀請教育領域專家學者和一線教師深入研討、分享感悟,共同書寫好新時代的“強師答卷”。

“教師是立教之本、興教之源,是教育發展的第一資源。”近日,中國科學院院士、上海交通大學校長丁奎嶺接受人民網專訪時表示,高校要以教育家精神賦能人才培養、科研創新,筑牢教育強國的發展之基。

教育家精神是加快建設教育強國的行動指引

丁奎嶺表示,教育家精神既是我國教育事業長期快速發展積累下的寶貴精神財富,也是新時代推動教育事業高質量發展、加快建設教育強國的行動指引。要弘揚和踐行好教育家精神,需要高校教師隊伍實現多方面的提升。

一是要筑牢“心懷國之大者”的育人格局。要讓高校育人坐標與國家戰略需求相呼應,培養引導大批具備科技素養和家國情懷的人才投身關鍵領域,為破解“卡脖子”難題儲備尖兵。

二是要鍛造“突破學科藩籬”的創新膽識。科學技術發展的一大趨勢就是不同學科之間不斷交叉融合。因此,高校教師必須具備跨學科研究的能力,高校內部也需要通過改革,重構學科、院系,乃至重構未來發展的方向,在“真問題”驅動下協同攻堅,在“深挖”與“交叉”的融通並進中產出前瞻性的原始創新成果。

三是要堅守“以靈魂塑造靈魂”的師者本真。教師的核心價值在於“育人”,這一點在當下尤為重要。面對技術浪潮的沖擊,高校教師既要始終恪守師德師風,也要善於啟發思考,幫助引導學生形成健全人格,讓學生在學校收獲“教育增值”。

丁奎嶺介紹,上海交通大學把培育弘揚教育家精神貫穿於教師隊伍建設的各階段、各方面,將教育家精神融入教職工教育培訓。例如,面向全體專任教師開展“育德意識和育德能力提升計劃”專題培訓,教育引導廣大教職工主動投身教育強國建設﹔舉辦黃大年同志先進事跡報告會,排演原創校園話劇《海菜花開》等,用新時代“大先生”的動人故事強化教育家精神的思想感召﹔連續7年開展“教書育人獎”“科研成果獎”“管理服務獎”等評選,以優秀教師典型為引領,持續筑牢教育家精神的信仰之基。

高校要構建“四位一體”育人體系

“教育家精神的踐行要求高校將‘為黨育人、為國育才’的初心使命融入課堂教學、科學研究與社會實踐全過程,構建價值引領、知識探究、能力建設、人格養成‘四位一體’的育人體系。”丁奎嶺談到。

他表示,在課堂教學上,高校要推進培養模式變革,打造“動態式”的培養計劃,通過課程的微課化、模塊化,讓學生能夠根據自己的創新需求,動態化制定自己的學習路徑,提升人才自主培養能力。同時,開設更多創新實踐課程,用創新成果來取代標准答案,用創新貢獻來衡量學習成效,讓更多“爭先”的“比武場”取代“內卷”的“期末考”,讓學生在“爭先式”的創新實踐中迅速成才。

“在科學研究上,高校要堅持目標導向和自由探索‘兩條腿走路’。”丁奎嶺認為,高校要主動作為、系統布局,持續優化原始創新環境,拓展國際合作深度與廣度,全力支持頂尖科學家領銜進行原創性、引領性科技攻關,實現更多“從0到1”的突破。

在社會實踐上,丁奎嶺表示,高校要更加有組織、更加主動地加強與區域經濟社會發展和行業、產業需求的對接,探索企業出題、高校“揭榜挂帥”的產學研深度融合組織新范式,聚焦重點產業和新興產業發展中的前瞻性、先導性、探索性的技術問題,推動中長期科研攻關,加快提升國家創新體系整體效能。

“近年來,上海交大與多家頭部創新企業共同構建產教融合創新平台,建立了溥淵未來技術學院和智慧能源創新學院等辦學特區,將人才鏈、創新鏈、產業鏈有機貫通起來,形成企業與高校相互增益的正循環。”丁奎嶺介紹。

教師隊伍要擔當好“策源者、引領者、革新者”角色

丁奎嶺表示,高校教師隊伍要擔當好“策源者、引領者、革新者”的角色,要做勇闖科研無人區的策源者、做促進學生自主成長的引領者、做教育教學方式的革新者,在筑牢教育強國的基礎研究與人才基礎中發揮好關鍵作用。

“基礎研究是科學技術發展與變革的源動力,是科技創新的總開關。”丁奎嶺介紹,上海交大通過建設“三區模式”引導教師將自身科學研究主動對接到國家重大需求、前沿科技領域、產業發展需要:一是面向戰略導向,建設體系化研究的“集中區”﹔二是面向前沿導向,建設原始創新探索的“自由區”﹔三是面向市場導向,建設產學研用開放合作的“融合區”。

他進一步談到,當前,高校的人才培養模式需要從“靜態化”“內卷化”向“動態化”“爭先式”轉變。高校教師要在育人過程中為學生提供更靈活、個性化的學習計劃,用“樂高式”的自主構建取代“流水線”的知識填鴨,賦予學生更多自主探索與實踐的機會,讓學生在創新過程中增強成長成才的內生動力。

丁奎嶺表示,隨著人工智能的發展,課程的教學體驗與效果得到顯著提升。一方面,高校教師既要勇於探索人工智能與教育的融合新路徑,通過“AI+HI”的雙驅動模式,將人工智能和人的智慧與創造性深度融合,讓專業教育從繁雜的通用知識中解脫出來﹔另一方面,教師也要堅守“以學生發展為中心”的教育本質,培養具備獨立思考與批判意識的創新型人才,在教學中形成知識與人格並進、效率與溫度並存、智能與智慧並重的育人格局,培養更多堪當時代重任的拔尖人才。

“面向2035教育強國目標,上海交通大學將堅定不移落實好立德樹人這一根本任務,高質量實施新時代立德樹人工程,服務高水平科技自立自強,努力在踐行教育家精神、建設教育強國中勇於擔當、有所作為。”丁奎嶺說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量